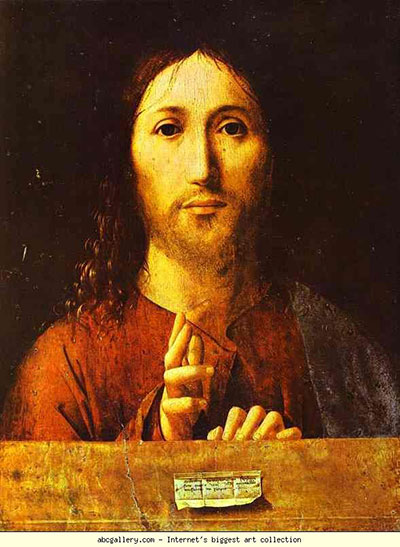

Sarebbe una buona idea per le vacanze natalizie trascorrere qualche giorno a Rovereto. Per soggiornare non solo in un’incantevole località del Trentino Alto Adige, meta anche di turismo invernale, bensì anche per visitare un’inaspettata e interessante mostra monografica su Antonello da Messina. La mostra antonelliana, ospitata al MART (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea) dal 5 ottobre al 12 gennaio prossimo, si presenta con un corpus di opere di Antonello decisamente contenuto, rispetto alla precedente e imponente esposizione delle Scuderie del Quirinale a Roma (2006). Ma almeno può vantare la presenza del “Salvator Mundi” (nella foto) della National Gallery di Londra, della “Madonna Benson” custodita nella National Gallery di Washington, e del “Ritratto d’uomo” appena restaurato, proveniente dal Philadelphia Museum of Art, assenti nella mostra romana.

Altrettanto interessante oltre che singolare si presenta il catalogo della mostra (edito da Electa) curato da Ferdinando Bologna e Federico De Melis, con la collaborazione di Maria Calì e Simone Facchinetti. Il corposo saggio d’apertura a firma dei due curatori, si articola in forma dialogica con il Bologna (uno dei decani della Storia dell’arte italiana) che, stimolato dalle puntuali e ben argomentate domande del De Melis, ripercorre fin dai nebulosi esordi tutte le tappe e le controverse vicende critiche che riguardano la vita artistica dell’illustre pittore siciliano. In particolare, va dato merito al Bologna l’aver affrontato su un terreno impervio la spinosa questione della formazione dell’artista: richiamandosi ad un passo vasariano, indica nell’ambiente palermitano (prima che napoletano) il luogo di un possibile apprendistato del giovane Antonello (ma sotto quale maestro?), nel periodo in cui viene eseguito il celebre affresco con il Trionfo della Morte (oggi conservato al museo di Palazzo Abatellis). Testimonianza di questo periodo è la Sant’Eulalia della collezione Forti di Venezia riassegnata al nostro dallo studioso aquilano, dopo che era stata declassata da Mauro Lucco (curatore del catalogo romano) a prodotto di cultura valenzana. In aperta polemica con quest’ultimo, e sulla scorta del suo maestro Roberto Longhi, che nel suo giovanile Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana (1914) aveva sancito il primato di Piero sulla pittura centro-settentrionale e di conseguenza su Giovanni Bellini e Antonello, il Bologna non perde occasione di rimarcare, durante la sua lunga conversazione, la continua “adesione di incomparabile intelligenza del messinese alla lezione di Piero della Francesca”. Dal periodo napoletano, al Salvator Mundi (la cui discussa datazione viene retrocessa al 1465), dai primi anni ‘70 con il polittico messinese di San Gregorio e l’Annunciazione di Siracusa, fin ai ritratti che immortalano patrizi veneziani, Antonello opera sempre avendo presente l’arte di Piero della Francesca, il quale attraverso il suo linguaggio figurativo esprime, per usare una formula molto cara a Longhi, quella “sintesi prospettica di forma e colore”. Per rimanere in tema, tralasciando gli innumerevoli apporti e le suggestioni che Antonello ricevette in carriera da altri artisti stranieri e non, occorre ribadire con l’insigne studioso che il messinese, “prima di giungere a Venezia, ebbe modo di vedere qualcosa di determinante per i suoi svolgimenti futuri”: vale a dire la “Sacra Conversazione” (Pala Brera) che Piero dipinse per il duca Federico da Montefeltro a Urbino. Sulla base di quest’opera e del relativo ambiente urbinate si può comprendere la Pala di San Cassiano (oggi ridotta in tre frammenti) commissionata da Pietro Bon ad Antonello, che la realizzò tra l’agosto del 1475 e la primavera dell’anno successivo durante la sua sosta veneziana. In ultima istanza, il Bologna ci offre ulteriori spunti di ricerca e di riflessione, poiché con la splendida pala di San Cassiano si “apre un discorso che si può definire ‘bramantesco’, e in due sensi: Antonello, da una parte trae una lezione capitale dall’introduzione a Donato Bramante implicita nella tavola braidense di Piero (la quale fu infatti uno dei testi-cardine nella formazione dell’architetto-pittore durante i suoi giovanili anni urbinati); dall’altra suggerirà a Bramante stesso, in sosta non documentata bensì molto probabile a Venezia, aspetti determinanti per i suoi svolgimenti lombardi subito successivi”. In conclusione, ancora molto resta da svelare sull’arte e la figura complessa e per molti aspetti ancora enigmatica del “non humani pictoris” – come lo definì il figlio – Antonello da Messina, ma quest’occasione roveretana, grazie al magistero dell’ultimo dei longhiani, suscita senz’altro curiosità e desiderio di conoscenza in noi profani d’arte.